キャリアコンサルタントの部屋では、キャリア理論の実践的な活かし方、試験対策、面談スキルの向上、継続学習のポイントなど、キャリコンとして成長するためのヒントをお届けしています。資格を取得したものの実務に自信が持てない方、相談現場で壁にぶつかっている方、あるいは試験勉強の方向性に悩む方に向けて、現場経験にもとづく“実務で本当に役立つ知識”を丁寧に解説しています。

また、キャリア支援者として長く活動するためには、自分自身のキャリア形成も欠かせません。このカテゴリーでは、自己理解を深める視点や働き方の選択肢、相談者との関係構築で意識すべき点など、キャリコン自身のライフキャリアにも踏み込んでいます。学び直しを続けながら、より良い支援へつなげたい方に役立つ情報を発信しています。

キャリコン受験生の皆さまへ

面接試験(ロープレ)でお悩みの方 「カウンセリング失敗事例」

論述試験でお悩みの方

- 向き合い方

- 問い3

- 問い4

試験関係

有資格者(および受験生)の皆さまへ

ロープレ(カウンセリング)を通して学んだこと

- 事前準備

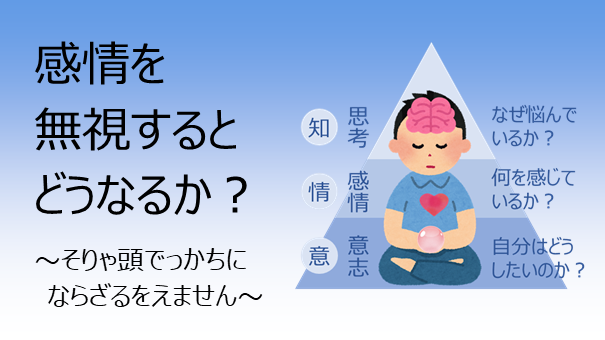

- 問題解決思考の抑え方

- 経験の再現

- 意味の出現・主訴の捉え方

- 相談者の内的世界へ

- 相談者・オブザーバーとして

- 基本的態度

- キャリアカウンセリングを仕事にすること

- その他