はじめに

ここで述べたように、企業におけるキャリアコンサルティングの領域には、既に1%くらいの市場があります。キャリコン諸先輩方の努力が、0→1を生み出したのです。しかしながら、この数値は、キャリコンが国家資格化されて8年余り経つのに殆ど増えていません。1→5→10と増やしていく具体的な施策が必要だと思うのです。そうでないと、どんなに優れたサービスであろうとも市場に浸透していかないどころか、消え去ってしまいます。ここでは、施策具体化のキッカケとしてもらうべく、現状認識と具体的な施策を提案します。

現状認識

私、実は一つの流れに期待をしていました。「人材版伊藤レポート2.0」に基づく人的資本経営の強化と、有価証券報告書における具体的施策の開示です。平たく言うと「”我が社は従業員のキャリアを大切に考え、こんな具体的施策で育成をしています!”とPRしないと、投資家に見放されるよ」ということです。私はこれを機にセルフキャリアドックの導入が一気に進むのではないか? と期待していたのですが、実態はどうでしょう? まだ2年半しか経っていないので、目に見えた効果は出ていないだけなのかもしれません。しかし企業内での有資格者によるキャリアコンサルティングが、1→2→3%… と増えつつあるという話も聞きません。

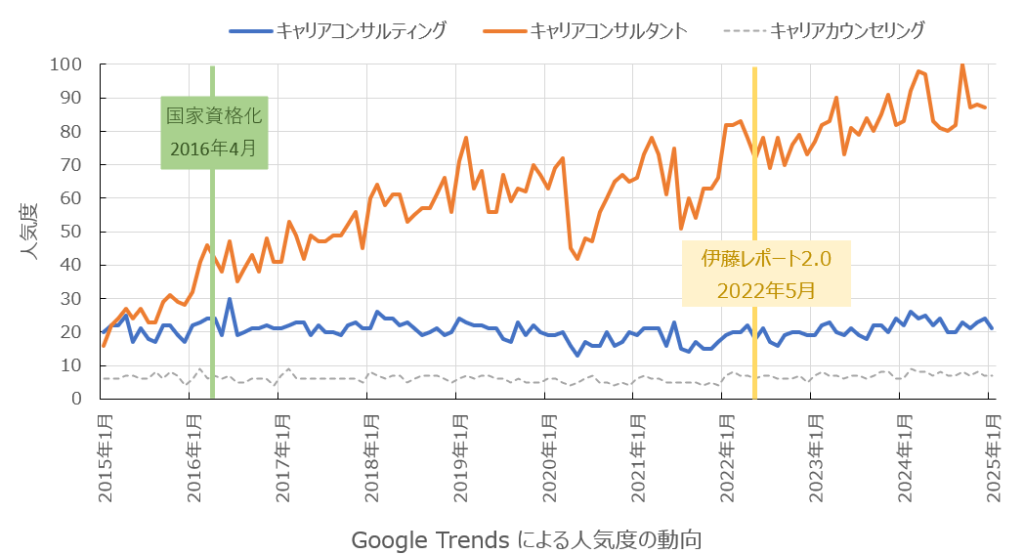

定量化至上主義の私が、こんなボヤっとした話ではいけませんので、Google Trends により人気度を調査してみました。Googleは世界最大手の検索エンジン。検索件数の推移から、その言葉の注目度が分かるのです。本ツールを使い、”キャリアコンサルティング”と”キャリアコンサルタント”の人気度の推移をグラフ化してみると以下のようになります。

キャリアコンサルタントが国家資格化されたのは、2016年4月。これを機にキャリアコンサルタントの人気度は右肩上がりに上昇し、約2.5倍となっています。資格取得者は2.8倍と増えていますから、これは当然。しかしながら、キャリアコンサルティングについては、2016年6月に最高値を取るものの、横ばいなのです。このグラフを見ても、資格としてのキャリアコンサルタントは増えても、キャリアコンサルティングの認知度は高まっていないことが分かります。ちなみに、”キャリアカウンセリング”という言葉の認知度(図中、灰色破線)は更に少ないようです。

普及率100%になったときのイメージ

現在、企業における有資格者によるキャリアコンサルティングは1%程度です(詳細はココ)。それでは、キャリアコンサルティングが爆発的に普及した状況とは、どんな状態なのでしょう? 普及のための具体的アプローチを論じる前にフェルミ推定でイメージしてみましょう。

- 対象者が1年に1回、有資格者にキャリアコンサルティングを受けるものとします。

- キャリアコンサルタント有資格者は7万人。うち4割が企業内キャリコンだったとすると、2.8万人となります。(「第2回キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査」によれば約4割が企業内キャリコン)

- キャリアコンサルティングの対象となる労働者は、7000万人とします(2024年度労働力人口6957万人、総務省調べ)

- 一人当たりのキャリアコンサルタントが、1年間で受け持つ対象者の数は、7000/2.8=2500 人となります。

- キャリアコンサルタントの年間就業日数を、19日/月×12カ月=228日とすると、1日あたり担当する相談者の数は、2500/228=11.0人/日 となります。

- 8時間/日の就業時間内にこなすには、8×60/11=44分となりますね。30分面談して14分で記録。目の回るような忙しさになります。

このような状況になったら、今の数倍、有資格者が居ないと回りませんね。企業内キャリコンは立派なエッセンシャルワーカーとなっているでしょう。無論、面談をすれば良い訳ではなく、同時に質を上げてキャリア自律につなげていくことが目的です。

具体的施策の提案

これまで為されてきた施策

新たな施策を提案する前に、これまでに為されてきたことを整理してみましょう。

- 企業内キャリアコンサルタントを増やす(10万人に向け、継続中)

- キャリアコンサルタントの質を上げる(各キャリコン団体にて推進中)

- キャリア形成支援制度(セルフキャリアドック)導入助成金(H30(2018)/3末にて申請受付終了)

すなわち、キャリコンの数を増やし、質を上げ、企業にお金を投入してきたのです。

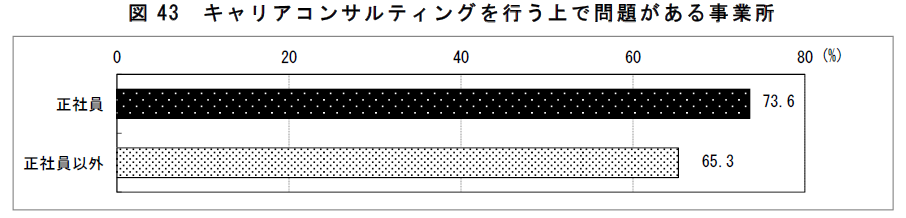

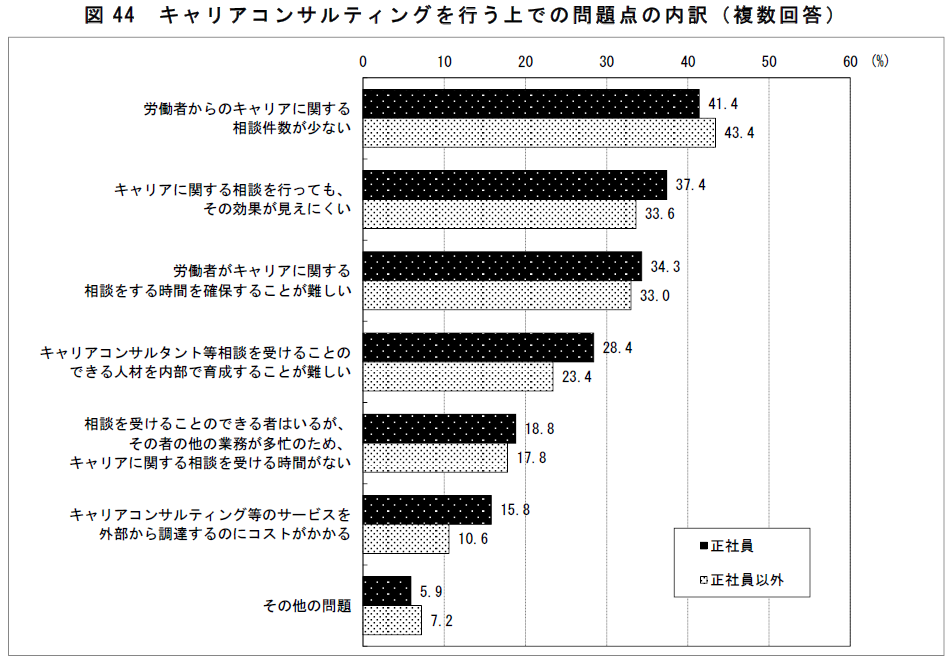

さて「能力開発基本調査」には、「キャリアコンサルティングを行う上で問題がある事業所」および「キャリアコンサルティングを行う上での問題点の内訳」が掲載されています(出典:令和5年度版、図43、44↓)。

すなわち、7割もの事業所で問題があり、その内容は多い順に…

- 労働者からのキャリアに関する相談件数が少ない → 相談件数不足

- キャリアに関する相談を行っても、その効果が見えにくい → 効果見える化が困難

- 労働者がキャリアに関する相談をする時間を確保することが難しい → 相談者の時間確保困難

- キャリアコンサルタント等相談を受けることのできる人材を内部で育成することが難しい → キャリコンの育成困難

- 相談を受けることのできる者はいるが、その者の他の業務が多忙のため、キャリアに関する相談を受ける時間がない → キャリコンの時間不足

- キャリアコンサルティング等のサービスを外部から調達するのにコストがかかる → 外部委託のための資金が不足

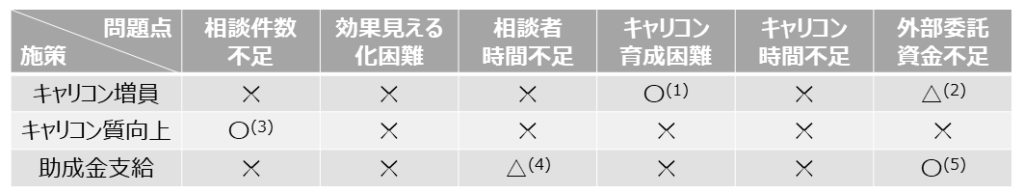

となっています。それでは過去になされた施策は、問題点のどこにアプローチしたものでしょう? 表にまとめてみます。ここで、〇:効果あり、△:間接的に効果あり、✕:効果無しとします。極めて定性的ですがお許し下さい。なお助成金支給について、セルフキャリアドック制度導入支援助成金は終了していますが、廃止前の狙い(推測)を基に記載しています。

まずキャリコンを増員することによる効果ですが、「キャリコンが居ないから出来ない!」という企業にとっては歓迎すべきことでしょう(表中(1))。会社側から促されて資格取得する人や、個人的な思いから資格取得される人など、様々なケースがあるかと思いますが、有資格者が増えることは企業にとって好ましいことでしょう。外部に委託することなく社内で出来ますので、資金不足にも有効でしょう(表中(2))。但し、他の問題には対応できません。

次にキャリコンの質の向上ですが、相談件数を増やすことには有効でしょう(表中(3))。既にキャリコンが相談に対応していることが前提ですが、担当キャリコンの質が高ければリピーターが増え、口コミで相談者が増加すると思われるからです。

助成金があれば外部委託する際の資金不足(表中(5))や、相談者の生産性低下(表中(4))を補う原資になると思います。但し廃止されてしまったことから考えると、明確な効果が得られなかったのではないでしょうか?

以上のようなことから、過去の施策は一部の課題感にアプローチしたのみであり、残念ながら大半の課題感にマッチしたものになっていなかったのではないかと思われます。

施策(1) 相談件数を増やすには「大企業から社内ルールで義務化」

私は元企業人ですので身に染みていますが、残業時間規制もある中、従業員の方は効率重視で働いています。「貴方自身の将来のことだから…」と美辞麗句を並べても、目先の仕事が遅れることの方が問題なのです。しっかりと自身のキャリアを見つめている方も、就業時間外に自己啓発として行っていると思われます。

一方、キャリア相談窓口を設けている会社でも、相談件数の伸び悩みには大変苦労しているようです。私のキャリコン仲間には、誰もが知る大企業で相談室を運営されておられる方もいますが、相談件数は決して多くはありません。

ではどうするか? 国もしくは企業の方針として、定期的なキャリア相談を必須とするべきではないでしょうか? 国がやると制度が複雑化し、実効力ある形にならないと思われますので、大企業の経営サイドに理解を求め、社内ルールとして面談実施を義務化することが早道なのだと思います。更にその実施は有資格者に限定するのです。R5年度の「キャリアコンサルタントの導入状況」は、11.3%ですので、義務化されれば有資格者による相談を受けた人は8.8倍になるのです。

但し、経営層にキャリアコンサルティングの有用性を認識してもらい、トップダウンで施策を講じるのは容易ではありません。なぜなら現在の経営層には「キャリアなど自分で切り拓くもの。他人に相談するものではない」という思いで出世した人が多いからです。ならばどうするか? 30~40代の従業員の皆さまにキャリアコンサルティングを体験していただき、その効果を実感した人を増やす… 卵とニワトリの関係のようですが、実績作りが有効なのではないでしょうか?

施策(2) 効果見える化はせず「やれない理由探し」は止める

「キャリアコンサルティングを行ったことによる、金銭的な効果が見えない」… 私は前職で育成施策を担当していた際、当時の上司に言われ続けました。Off-JT(研修)ですら、その効果を試算せよと言われていたのです。ましてや相談の効果となるとお手上げですね。このアンケートに答えた担当者も、上司からそのように言われていたのでしょう。お気の毒です。

さらに金銭的な効果といっても、相談者個人への効果でなく、「会社の業績にどれだけ貢献したか?」が問われているようです。前者なら、「キャリアコンサルティングを受けた人がどんなキャリアパスを選択し、どれだけ収入を得たのか?」、「受けなかったときと比較して、どれだけ収入が増えたか?」とし、試算できるかもしれません。但し、そんな机上の空論をしても誰も嬉しくはないですが…(笑)。

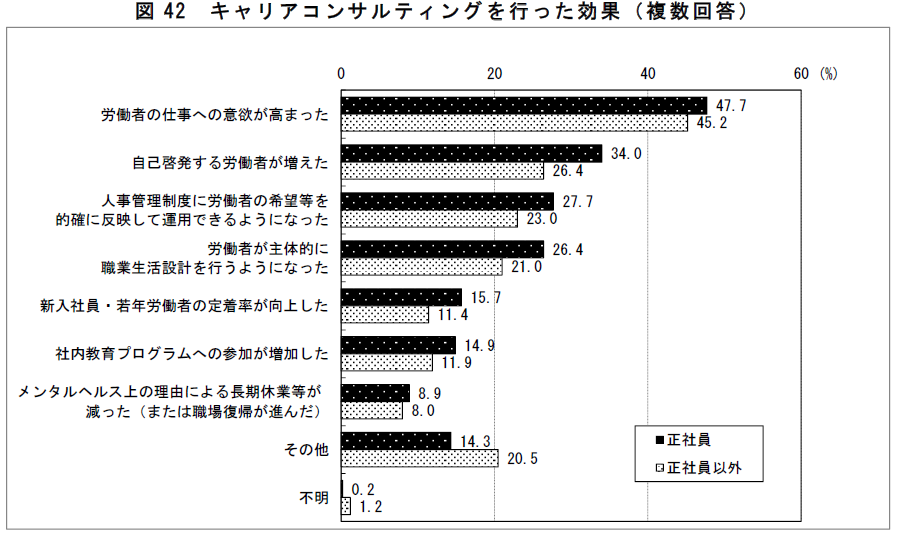

先の「能力開発基本調査」には、「キャリアコンサルティングを行った効果」(出典:令和5年度版、図42↓)が掲載されているので、これ以上の効果の見える化を期待するのは、「やれない理由を探す」以外の何物でもないように思われ、これ以上効果を定量化するのは無意味だと思います。

施策(3) 相談者・キャリコンの時間不足解消は(1)により解消

これについては(1)で述べた「会社ルールとしての義務化」されれば、上がってこない問題だと思われます。但し、就業時間内という限られた時間を有効に活用するためには、短時間で効率的な面談が行われることが望ましいと思われます。そのための具体策としては…

- 事前に相談内容を明確化できるよう、面談のしくみを調える

- 普段からのコミュニケーション密度を高める

こういった基本的かつ愚直な取組みが必要になってくるものと思われます。

施策(4) 生成AIに相談してキャリアに意識を向ける

今なぜ相談件数が増えないのか? キャリコンという生身の人間に相談することが恥ずかしいと考える人が多いからだと私は考えています。ならばいっそのこと、急激な進歩を遂げている、生成AIにキャリアコンサルティングしてもらってはどうでしょう? これならば他人に迷惑を掛けるという心配がないため、就業時間外にいくらでも相談できます。相談することの嬉しさを知れば、より難しい相談は生身のキャリアコンサルタントへ…となるかもしれません。我々、生身のキャリコンにはAIに勝る能力が求められますが…(笑)

ちなみに、MicrosoftのCopilotに「企業内で、国家資格キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを増やすためには何をしたらいいですか?」と問うたら、以下のような回答が返ってきました。

企業内で国家資格キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを増やすためには、いくつかの戦略が考えられます:

1. キャリアコンサルタントの導入のメリットを説明する:

上層部や人事部に対して、キャリアコンサルティングのメリットを明確に説明します。これには、従業員のモチベーション向上、生産性の向上、離職率の低下などが含まれます。

2. 内部トレーニングと資格取得支援:

現在の従業員がキャリアコンサルタントの資格を取得できるように、トレーニングプログラムや支援制度を整備します。これにより、企業内でのキャリアコンサルティングの提供が容易になります。

3. 従業員への周知と啓発:

従業員に対してキャリアコンサルティングの重要性を啓発し、利用方法やメリットを周知します。社内イベントやイントラネットを活用して情報を発信することが効果的です。

4. 定期的なキャリア相談の機会を設ける:

定期的にキャリア相談の機会を設け、従業員が気軽に相談できる環境を整えます。これには、個別相談やグループワークショップの開催が含まれます。

5. 成功事例の共有:

キャリアコンサルティングを受けて成功した事例を社内で共有し、他の従業員に対しての刺激とモチベーションを提供します。これにより、キャリアコンサルティングの利用が広がるでしょう。

6. 外部コンサルタントの導入:

必要に応じて外部のキャリアコンサルタントを導入し、専門知識を活用することで、企業内のコンサルティングサービスを補完します。

これらの戦略を組み合わせて、企業内でのキャリアコンサルティングを効果的に増やすことができるでしょう。どの戦略が一番興味深いですか?

あぁ…賢くって、嫌になっちゃいますね。前節で提案したことも含めて、多面的な視点で提案されてしまいました(笑)。生身のキャリコンによる相談より、ずっと早く普及してしまうのではないか? ちょっと恐怖感さえ覚えてしまいます。

まとめ

本検討により明らかになったことを以下にまとめます。

- Google Trends による調査からも、「キャリアコンサルタント(有資格者)は増えても、キャリアコンサルティングの認知度が高まらない状況」が良く分かる。

- 企業内キャリアコンサルティングを普及させるために為されてきた施策は、「キャリコンの数を増やして質を上げ、企業にお金を投入する策」であった。しかし残念ながら「現場の課題感」にはマッチしていなかったと思われる。

- 「相談件数増加」のために有効なのは、「大企業から社内ルールで義務化する」ことと思われる。但し経営サイドの理解を得ることは容易ではないため、30~40歳代の当事者に嬉しさを感じてもらうこと(実績作り)が欠かせない。

- 「効果の定量化」は求めず、実績を作って「やらない理由」を駆逐するのが良い。

- AIによるキャリアコンサルティングによってコンサルティングを受ける嬉しさを体感することはキャリアに意識を向ける上で有益かもしれない。生身のキャリコンによる相談増加に苦慮しているようでは、生成AIによるキャリアコンサルティングに負けてしまうかもしれない。

但し、ここに上げた施策は抽象的な一般論です。個々の企業においては、異なった課題感を持っていると思われます。当コンサルティング事務所では、現状の課題感を把握し、それに対する具体的な施策を講じるためのお手伝いをしたいと思いますので、ぜひご連絡下さい。どうぞ宜しくお願い申し上げます。□

関連記事:外部のコンサルタントに相談したい企業人はどれだけ居るのか?

↓その他キャリコン情報↓

↓コラムを書籍化 500円↓

↓ Xでもつぶやいています ↓

コメント