現代版プロティアンキャリア

(一社)プロティアン・キャリア協会の田中研之輔先生は、現代版プロティアンキャリアを、以下のように定義しておられます。

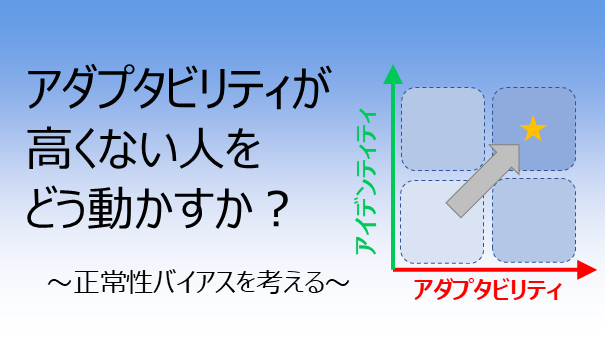

現代版プロティアン・キャリアとは 自分の軸を持ち 変幻自在に生きる処方箋

プロティアン・キャリア=アイデンティティ x 変化対応力

(出典:プロティアン・キャリア協会HP)

横軸に変化対応力(Adaptability)を、縦軸にアイデンティティ(Identity)を取れば、職業人は上図の4象限に分類されます。アダプタビリティとアイデンティティが共に高い人が増えれば、素晴らしいですね。日本企業再生の一つの方向性だと思います。

アダプタビリティが低い人の特徴

さて、アダプタビリティやアイデンティティが高くない人の背景には種々の要因があります。ここでは、アダプタビリティについて考えてみましょう。アダプタビリティ(適応力)が低い、つまり時代の変化に対応する力が弱い人には、幾つかの要因が考えられます。ChatGPT先生に訊いてみたら、こんな回答が返ってきました。

- 過去の成功体験にとらわれている

- 変化に対する不安や恐れが強い

- 学習・成長の習慣がない

- 柔軟な思考力が育っていない

- 環境が変化を求めていない

- 自信の欠如

- 価値観や動機の問題

う~ん、アラカンの私には、なかなか耳の痛い話ですね。

正常性バイアスの影響?

私はこの他に「正常性バイアス」も働いているのではと思います。正常性バイアスとは…

自分にとって都合の悪い情報を無視したり過小評価したりするという認知の特性のこと。(Wikipedia)

韓国の地下鉄火災事故や東日本大震災などでも観察されたことは良く知られています。平たく言えば、人は想定外の大惨事に直面した際、それが現実の事とは受け取れず、「ウソやろ…まさかあ」となって避難行動が取れないという現象のことです1。私も毎朝、某国大統領関係のニュースを見るたび、現実とは思いたくないですからね。(笑)

以前は、時代の変化に対応できない人を、ゆでガエルと揶揄しました。風呂の温度はゆっくりと上がるため、気が付いた時は茹で上がってしまう…ということです。それではAIを始めとした昨今の技術の変化はどうでしょうか? 温度の変わり方はあまりに急激であり、風呂から逃げ出す間もなく、固まっているのではないでしょうか? 風呂に注ぎこまれたのは、お湯ではなく液体窒素であり、我々は凍ったバナナなのかもしれません。

そんな状態ですから、「急激に温度が変わるぞ!」、「何も対応しないと死ぬぞ!」、「逃げるべきだ!」と言っても、動けない人が多数出てしまうのです。「津波てんでんこ」と言いますが、それを阻む心理的バイアスが人間には備わっているんです。

アダプタビリティを上げるには?

私は、キャリアにおけるアダプタビリティを上げるには…

現在の働き方の変化は、「人に正常性バイアスを起こさせるほどの急激な変化」であることを、正しく認識することが肝要。その上で健全な危機感を持って、一人ひとりが逃げることも必要。

だと思うのです。「逃げる」などというと、プロティアンの語源となったギリシャ神話の海神プロテウスの力強いイメージからは程遠いですね… けれども「逃げる」のも恥ではありません。立派な適応力だと思います。「外的要因から程よく逃げて、アイデンティティを高める領域で生きる」ことを選ぶ人は、これからも増えるのではないでしょうか? 東京への一極集中は止まらず、もはや外国になる2ようですから、あえて地方の環境に適応する働き方を探ることも必要かもしれません。アダプタビリティというと受動的なイメージがありますが、能動的に働く環境を変えて、そこに適応していくことも一つの形だと思います。□

↓その他キャリコン情報↓

↓コラムを書籍化 500円↓

↓ Xでもつぶやいています ↓

コメント